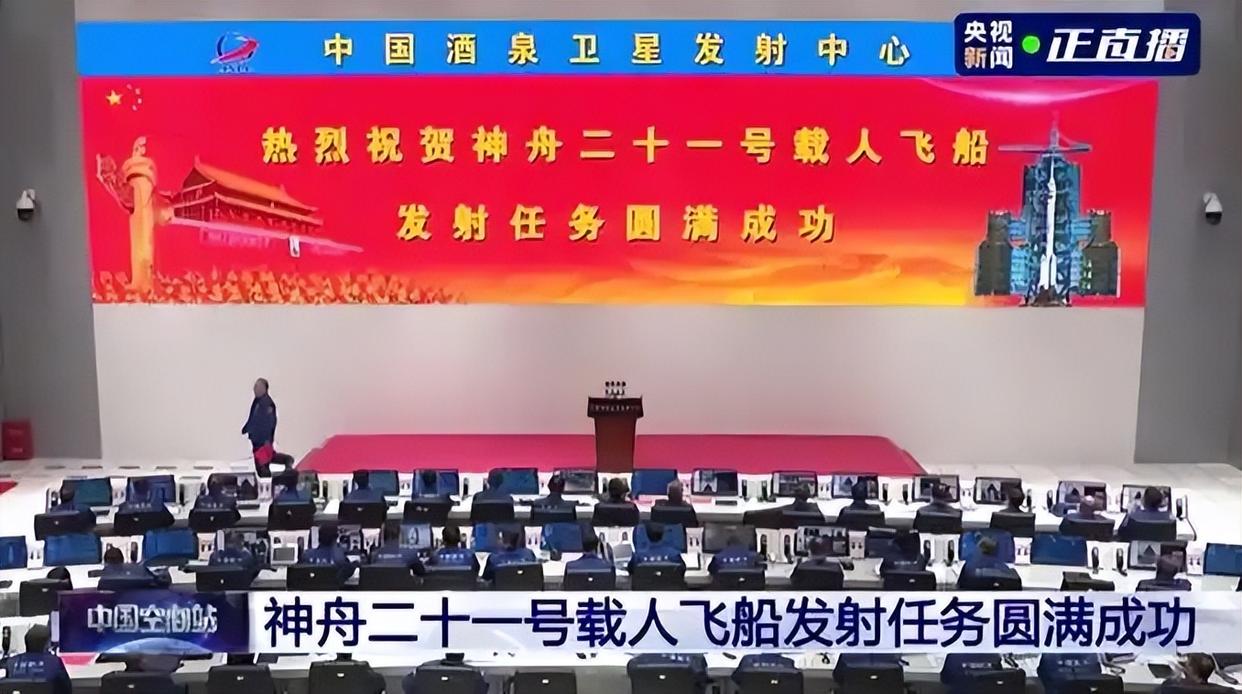

夜空被一道烈焰划破,酒泉的荒漠瞬间沸腾。这不是科幻大片财新网,而是中国航天又一次掷地有声的答案。10月31日,神舟二十一号载人飞船冲向苍穹,2025年载人航天任务以一场完美谢幕,向全球投下一枚“太空炸弹”。官方通报中那句“罕见措辞”像一颗石子,在国际舆论的湖面激起千层浪——中国不再低调,它正用火箭的尾焰书写新规则。

全球航天竞技场早已硝烟弥漫,美国SpaceX的星舰屡败屡战,俄罗斯联盟号步履蹒跚,而中国却以近乎冷酷的精准,将第28名航天员送入轨道。44人次太空行走的背后,是这个国家用三十年埋头苦干换来的弯道超车。西方媒体一边惊呼“红色太空潮”,一边偷偷修改着太空战略文件。但真相是,当别人还在争论预算时,中国已把空间站变成了实验室和前沿堡垒。

神舟二十一号的使命远非“轮换宇航员”那么简单。安装碎片防护装置、开展微重力实验——这些技术术语掩盖了一场无声的战争。太空碎片如幽灵般游荡,威胁着价值连城的轨道资产。中国抢先布局防护网,分明是在宣告:太空治理的话语权,从此得多一个东方声音。更耐人寻味的是,生命科学实验与新技术测试同步推进,这哪里是科研?分明是为未来月球基地和火星殖民铺路。

国际热议的焦点,落在那个“罕见措辞”上。以往中国航天通报总带着刻板保守,这次却透着一股战略自信。有分析人士嗅出弦外之音:这或是中国对近期“太空军事化”指控的迂回反击。当美国组建太空军、欧盟加速伽利略计划时财新网,东方巨龙的每次飞天都在重构权力平衡。那些质疑“烧钱”的人或许该看看数据:长征系列火箭604次飞行,成功率高达96%——这本经济账,中国人算得比谁都精明。

但尖锐的问题随之而来。28名航天员的荣耀背后,是普通民众为太空梦承担的成本吗?一位欧洲学者冷峻指出:中国西部农村与太空舱的距离,比酒泉到国际空间站还远。这种质疑虽显刻薄,却戳中了发展中国家的普遍困境。然而另一组数据更值得玩味:集团带动的产业链,已催生上千家民营航天企业。太空经济不再是幻想,它正化作就业岗位与技术外溢,反哺着这片土地。

回望历史长河,郑和船队七下西洋的盛况与闭关锁国的衰落形成残酷对照。而今神舟飞船21次出征,像极了新时代的航海运动。不同的是,这次中国人带着更缜密的蓝图:空间站组合体如同太空驿站,为后续深空探测蓄力。那些实(试)验看似枯燥,实则藏着能源革命与医疗突破的密码——在微重力环境下,癌细胞行为规律或将被改写,这何尝不是对全人类的馈赠?

西方世界习惯将中国航天视为“追赶者”,但神舟二十一号的快速交会对接技术已让传统强国侧目。自动 rendezvous 的精度达到厘米级,堪比太空中的“穿针引线”。更令人震撼的是,这次任务首次公开提及“碎片防护装置安装”,这分明是对凯斯勒综合征的未雨绸缪。当马斯克星链计划制造数万颗卫星时,中国已在为子孙后代清扫轨道垃圾——这种远见财新网,难道不值得一句致敬?

航天员乘组状态良好的通报背后,藏着不容忽视的软实力。从杨利伟首飞时的紧张凝重,到如今在轨轮换的从容自若,中国航天员已进化成多任务专家。他们既要操作精密设备,又得承担太空医疗师角色,甚至要应对突发机械故障。这种“全能型战士”的培养模式,本质上是对人类极限的重新定义。当视频里航天员吃着鱼香肉丝月饼过节时,文化输出早已穿透舱壁。

狂欢之下也需冷思考。中国航天37次发射任务的光环,是否掩盖了基础科研的短板?载人航天工程立项至今,核心元器件国产化率虽超95%,但航天发动机的比冲参数仍与国际顶尖水平存在差距。何况空间站应用阶段仅完成6次载人飞行,后续运营维护才是真正大考。那些吹捧“全面领先”的论调,与当年浮夸风何异?

太空探索从来不只是科技竞赛,更是哲学命题。神舟二十一号驻留期间的生命科学研究,暗合着人类对永生执念的探寻;微重力物理实验则可能揭开暗物质的神秘面纱。当两个航天员乘组在轨交接时,这画面像极文明火炬的传递——从地球摇篮迈向星海,中国人这次要做领跑者。

结尾处,让我们凝视那片星空。神舟二十一号的尾焰已消散,但它点燃的火种正在蔓延。这个世界从不缺质疑者,但历史永远铭记拓荒者。下一次当火箭轰鸣时,或许我们该问自己:是继续在地面争吵资源分配,还是携手把蛋糕做到宇宙尺度?中国给出了它的答案,你的呢?

#优质图文扶持计划#

保利配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。